こんにちは、atabowsです。

現在、atabowsは高リスク資産投資のカテゴリーにて、FXのスワップ運用とFX・CFDのリピート運用を行っています。

2006年にFXを始めてから十数年が経ち、試行錯誤の末2022年から現在のスタイルに落ち着きました。各運用スタイルの投資方針やKPIについては、別のブログで詳しく解説していきます。

本ブログのメインパートであるFX・CFDは、趣味と実用を兼ねた運用ですが、今後労働収入からの資金投入は予定していません。労働収入から確保した資金は、老後の生活資金やサイドFIREやバリスタFIREといったナントカFIRE(atabowsはxFIREと呼んでいます)用の投資に充てていきます。

一方で、増えた資産はいつか取り崩しステージを迎えます。「足りなかった」はもちろん避けたいですが、「亡くなる時が一番リッチだった」も少しさみしい。つまり資産形成と同じくらい“活用”も大事。

そこでatabowsは、資産の活用計画として「バケツ戦略」に着目しました。

この戦略の有効性を、本番前に模擬的に検証していくのがこのシリーズの目的です。

そこで当ブログでは、以下3本立てで毎月の運用実績を分析していきたいと思います。

というわけで今回は、バケツ戦略の検証として、25年9月の基礎生活費における資産のカバー状況について報告したいと思います。

関連する記事に関しては、以下のリンクを参照してください。

それでは、本稿の目次は以下となります。

はじめに

atabowsの基礎情報として、2029年に55歳になること、かつ予定では第2子のyuka(アイキャッチ画像でへっぴり腰でラクダに乗っている子)が大学を卒業する年を迎えます。この年迄にバケツ戦略でいうところの20年分の資産形成を達成させることを目標としています。

バケツ戦略の考え方については、以下のブログを参照してください。

検証ルール

それでは、検証ルールについて説明します。本検証は、あくまで本番の取り崩し前の模擬段階ということで、一部本番とは異なるルールも適用します。

- バケツの大きさ:取崩し開始後に想定される生活費(以下、想定生活費)の1年分を原単位とする

- 毎月の支出:現時点における基礎生活費(≠想定生活費)とする

- 基礎生活費:水道光熱費、住居費(含む固定資産税)、通信費、保険料(掛け捨て医療保険のみ)、食費・日用品費、交通費(カーシェアリング代)、家電製品費とする

このルールにて収支の確認を行い、来るべき取り崩し開始時期にスムーズに運用開始できるよう検証していきます。

基礎生活費の推移

基礎生活費の推移

まずは、基礎生活費について確認していきます。今回の検証では、生活費全体ではなく基礎生活費を疑似取り崩し対象としています。その理由は以下の通りです。

- 検証対象外の支出:資産取り崩し開始時期には不要

- 子供たちの学費や生活費

- atabowsの私的年金の積み立て費用

- 現状の生活費の特徴:将来的には減額方向に向かい、そこからゆとり費を含んだ生活費全体をカバー

- 食費・日用品費にも子供たちの分が含まれている

- 会社員として必要な交際費や被服代等の必要経費も含まれている

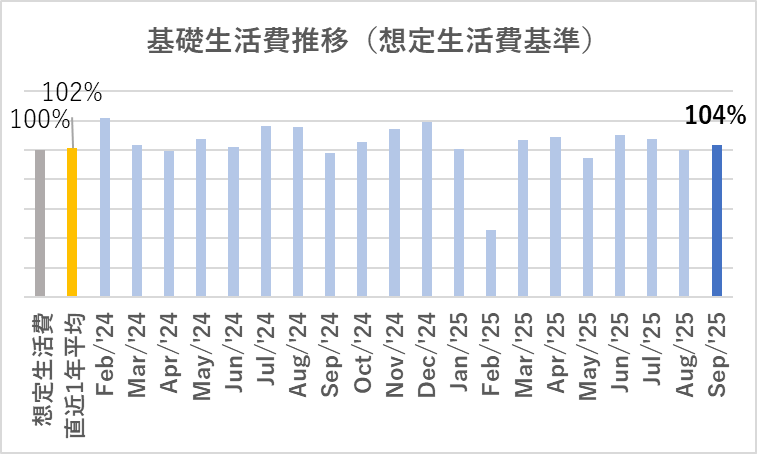

それでは、基礎生活費の推移を見ていきましょう。取崩し開始後の想定生活費を100%としています。

平均値は直近1年間の平均、カッコ内は前月実績となります。

- 今月の基礎生活費:想定生活費の104%(100%)

- 直近1年平均:102%(102%)

固定費の見直しは一通り終えていて、基礎生活費に一部ゆとり費(外食や娯楽費)も含まれています。平均+10%程度の水準なら許容範囲内と判断しています。

固定費と変動費の割合

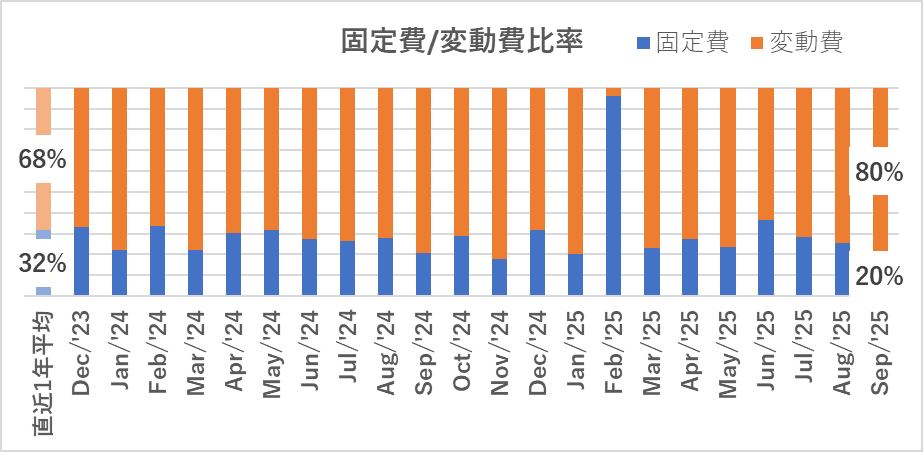

人によって分類は異なるかもしれませんが、atabowsは以下のように分類しています。

- 固定費:住宅費(管理費)、固定資産税、水道光熱費、通信費(固定電話、携帯)、保険費(国民共済)

- 変動費:食費、日用品費、交通費、車維持費(カーシェアリング、高速料金)、家電代

この分類に基づき、固定費と変動費の推移をグラフ化します。

- 直近1年平均:固定費 32% / 変動費 68%

- 2025年9月: 固定費 20% / 変動費 80%

特に適正な割合を定めているわけではありませんが、今月は変動費の比率が大きくなりました。主な要因としては以下の3点が考えられます。

- 水道料金が隔月徴収のため、今月は請求なし

- 水道光熱費(特に電気代)が夏のピークを過ぎた

- 外食の頻度が高かった

外食については、意識すれば抑えることも可能です。家族や友人との楽しい時間を過ごすための支出であれば、将来の貯蓄とのバランスを考えながら、柔軟に対応していきたいと思います。

今後も実績を蓄積しながら、必要に応じて「想定生活費」そのものの見直しも検討していく予定です。

収支の検証

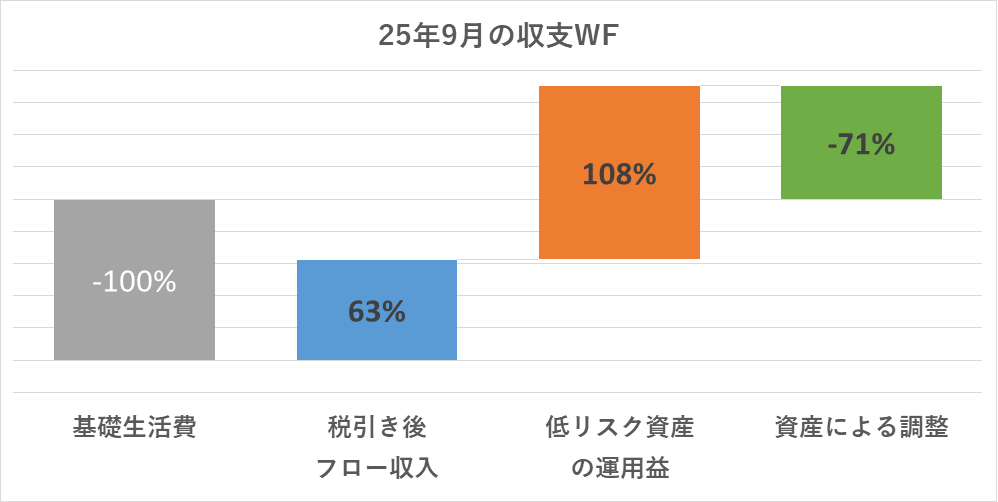

次に、収支の検証を行います。こちらはウォーターフォール形式で確認します。基礎生活費(=支出100%)に対して、下記の各資金源からどれだけ充当できたか(したか)を分析します。カッコ内は前月実績です。

- 高リスク資産からの税引き後フロー収入(以下、税引き後フロー収入)

- 低リスク資産の運用益(キャピタルゲインおよびインカムゲイン)

- 資産による調整(資産の取り崩し)

グラフの構成ですが、今月の支出(基礎生活費)をグレーで表します。この支出を補う項目として、高リスク資産、すなわちFXやCFDから実際に得たフロー収入(税引き後の手取り額)を青色で示します。また、低リスク資産として、NISAをはじめとしたインデックス投資から得た運用益(増減)をオレンジで示します*。最後に、基礎生活費とフロー収入+運用益の差額が、当月ベースでの資産による調整部分となり、緑色で表します。

(四捨五入の関係で、基礎生活費=フロー収入+運用益+資産取り崩しとはならない場合もあります)

今月の実績として、基礎生活費(1ヶ月分を100%とする)に対し、

- 税引き後のフロー収入 ⇒ 63%分をカバー(前月 52%)

- 低リスク資産の運用益* ⇒ 108%分の資産増加(前月 38%分の増加)

- 結果 ⇒ 税引き後フロー収入+低リスク資産の運用益は基礎生活費を全額カバー、更に71%分の資産増加(前月 10%分の資産取り崩し)

*注記:低リスク資産に対する毎月の積み立て投資金は含まない

次に、もう少し長いスパンでの状況を確認したいと思います。

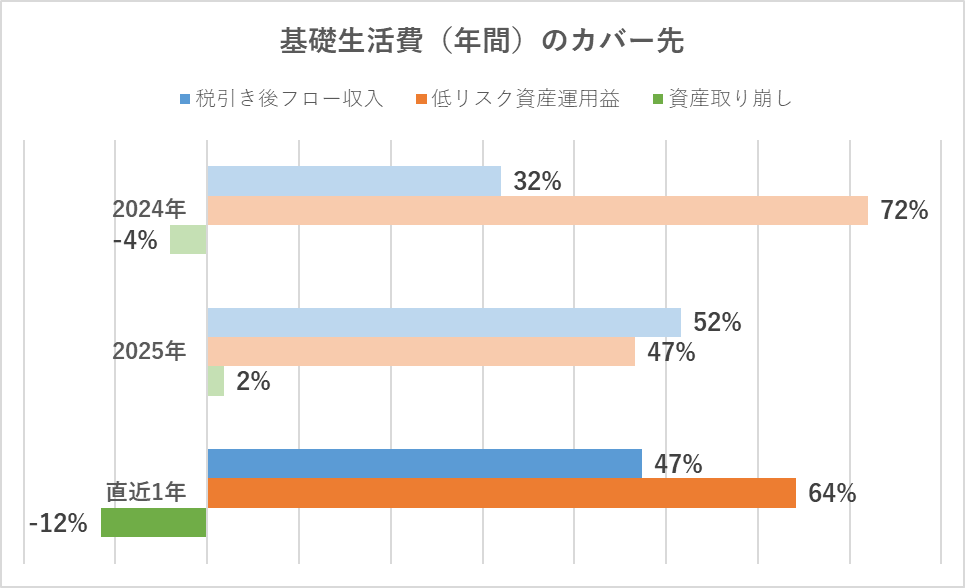

具体的には、各期間ごと(2024年、2025年、直近1年平均値)の基礎生活費を100%として、税引き後フロー収入と低リスク資産の運用益でどれだけ充当できているかを確認します。前述のとおり、この2つの収益で不足した分は資産の取り崩しによって補う必要があります。

2024年のケースを見ると、2024年1年間の基礎生活費に対して、

- 税引き後フロー収入 ⇒ 32%分をカバー

- 低リスクの資産収益 ⇒ 72%分の資産増加

- 結果 ⇒ フロー収入+低リスク資産の運用益で基礎生活費を全額まかない、さらに4%分の資産増加

一方、2025年のケースを見ると以下となります。

- 税引き後フロー収入 ⇒ 52%分をカバー(前月 50%)

- 低リスクの資産収益 ⇒ 47%分の資産増加(前月 30%分の資産増加)

- 結果 ⇒ フロー収入+低リスク資産の運用益では基礎生活費に届かず、2%分の資産取り崩しが必要(前月 20%分の資産取り崩し)

また、直近1年(24年10月~25年9月)を見ると以下となります(カッコ内は前月値)。

- 税引き後フロー収入 ⇒ 47%分をカバー(前月 46%)

- 低リスクの資産収益 ⇒ 64%分の資産増加(前月 59%分の資産増加)

- 結果 ⇒ フロー収入+低リスク資産の運用益で基礎生活費を全額まかない、さらに12%分の資産増加(前月 4%分の資産増加)

この緑色の部分が継続的にマイナスであれば、税引き後フロー収入と低リスク資産からの運用益で基礎生活費をまかなえることになります。

『税引き後フロー収入 + 低リスク資産運用益 > 基礎生活費』 という構図を築くにはまだもう少し時間がかかると思いますが、うまくバケツ戦略と組み合わせて、なんとか早期にFI(Financial Indipendent)を達成したいと思います。

まとめ

最後に、今月の総括をして終わりたいと思います。

- 基礎生活費(想定生活費に対して)

- 今月:104%

- 直近1年間平均値:102%

- 今月の収支(基礎生活費に対して)

- 税引き後フロー収入:63%分をカバー

- 低リスク資産の運用益:108%分の増加

- 結果として71%分の資産増加

- 直近1年平均の収支(基礎生活費に対して)

- 税引き後フロー収入:47%分をカバー

- 低リスクの資産収益:64%分の増加

- 結果として12%分の資産増加

投資は自己責任でお願いします。