みなさんこんにちは。atabowsです。現在atabowsは、FXでスワップ系及びFXとCFDでリピート系の投資を行っています。2006年よりFXを始めてはや十数年、ようやく2022年から今の投資スタイルに落ち着きました。

このブログのメインテーマであるFXは、趣味と実益を兼ねた運用です。ただし、今後は労働収入から新たな資金を投入する予定はありません。これまでの労働収入で確保した資金は、すべて老後の生活資金や、サイドFIRE・バリスタFIREなどの「ナントカFIRE」(私はこれをまとめて「xFIRE」と呼んでいます)を目指すための投資に充てていきます。

一方で、増えた資産はいつか取り崩す時がやってきます。資産を取り崩し始めてから「やっぱり足りなかった…」では済まされませんし、逆に亡くなる時点で資産が最大だった、というのも少し味気ない気がします。最適解とは言えなくても、後悔のない人生を送るためには、資産形成と同じくらい「資産の使い方」も大切だと感じています。

というわけで今回は、資産の取り崩しルールについて報告したいと思います。

atabowsの資産形成の考え方については、こちらのリンクを参照してください。

atabowsの投資全般におけるリバランスの方針については、こちらのリンクを参照してください。

atabowsの資産取り崩し(バケツ戦略)については、こちらのリンクを参照してください。

それでは、本稿の目次は下記となります。

はじめに

本記事を書くにあたり、非常に参考になった記事がありますので、まず最初にご紹介させていただきます。

atabowsが資産の取り崩しルールを考える際にイメージしていたのは、トリニティスタディ(4%ルール)やカン・チュンド氏の積み立て投資の終わり方、です。特に、カン氏が提唱する「現金とリスク資産を一定比率(例:1:1)で保有し、資産の取り崩し時にこの比率へと調整する」という方法は、リスク資産の値動きを吸収する仕組みとして非常に理にかなっていると感じています。

一方で、他の方法も探していたところ、九条氏が運営する「九条日記」の中で紹介されていた「バケツ戦略」という手法に出会いました。これが自分にとってしっくりくるのではないかと直感的に感じたため、今回はこのバケツ戦略をベースに、atabows流にアレンジしながら整理してみたいと思います。

ちなみに、九条氏は先ほどの4%ルールやカン・チュンド氏の提案についてもうまく整理されていますのでそちらの記事も併せて紹介させていただきます。

基本的には、これらの記事を読んでいただき、ご自身に合っていると感じた方法、あるいはそれらを組み合わせることで、資産の取り崩しルールは十分に確立できると思います。

バケツの定義

それでは早速、atabows流「バケツ戦略」による資産の取り崩し方法について整理して行きたいと思います。

バケツの定義

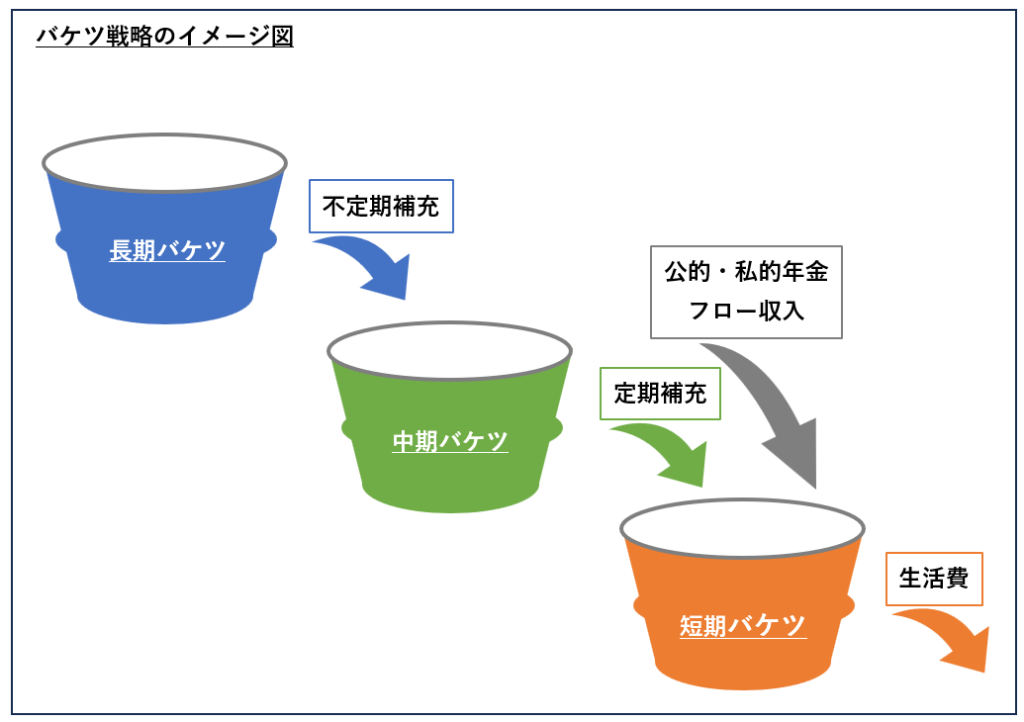

まず最初に、『バケツ戦略』とは何かということですが、詳しくは上記リンクを読んでいただければわかりますが、超ざっくりとまとめると、資産を3つの「バケツ」に分類し、上のバケツから下のバケツへ資金を移しながら、最下層のバケツから生活費を捻出するという仕組みです。

ここでは、各バケツの種類とその大きさ、そしてそれぞれに入れる資産の内容についてご紹介します。

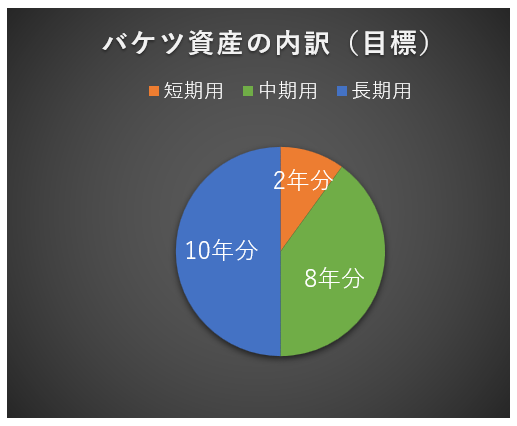

まずは、バケツの種類とその大きさについてですが、atabowsは下記のように定義しています。

- 短期バケツ:生活費相当額の2年分

- 中期バケツ:生活費相当額の8年分

- 長期バケツ:残り(例えば生活費相当額の10年分)

この資産配分をグラフにすると、このような感じになります。

それぞれのバケツには、以下のような資産を入れることを想定します。

- 短期バケツ:流動性の高い資産(現金や1ヶ月満期定期預金など)

- 中期バケツ:不況時のバッファ資産(個人向け国債変動10年の他、企業年金の終身部分を除く受給資産や退職金、60歳から受給開始し、現金化される保険など)

- 長期バケツ:長期運用を前提としたリスク資産(NISAによる投資信託、FXや仮想通貨等の高リスク投資、高配当株(ETF含む)やREITなど)

バケツ戦略のイメージ図

具体的な運用ルールについてはこの後ご紹介しますが、言葉だけではイメージしづらい部分もあるかと思います。そこで、まずはバケツ戦略の全体像を図でご覧いただき、ルールの理解を深めていただければと思います。

運用ルール

ここでは、atabows流バケツ戦略に基づく資産の取り崩しルールについて整理していきます。なお、着色部分は今後も継続して検討していく項目です。

前提ルール

- 各バケツの中身は、年2回(6月末・12月末)に確認する

- 確認時には、短期・中期バケツの残高に応じて、下記ルールに基づき上位バケツから資産を補充する

短期バケツの運用

短期バケツは、日々の生活費を支えるための資金を蓄える器です。

- 日々の生活費の支払いに使用

- 目標容量:生活費相当額の2年分

- 生活費相当額:毎月の平均生活費 × 13ヶ月分

※直近1年間の平均値を基準とし、大型支出(家電・車など)は除外 - 公的・私的年金、FX・CFDの運用益、配当金などのフロー収入を注入

- フロー収入で生活費を賄えない場合は、定期的に中期バケツから補充して満杯に保つ

中期バケツの運用

中期バケツは、短期バケツへ資金を補給するための器となりますが、市況の不況を吸収するためのバッファーとしても活用します。市況が好調なときは、長期バケツから中期バケツに資産が流れてきますが、不況の際は、中期バケツの資産を取り崩すことで、長期バケツに入れているリスク資産の棄損を防ぐ役割を果たします。

- 短期バケツへの補給および不況時のバッファー

- 目標容量:生活費相当額の1年分(下限)〜8年分(上限)

- 長期バケツからの補充は、市況が良好な時期に限る

※市況が良好とは、資産評価額が取り崩し開始時より増加している状態 - 市況が悪化している場合は、原則として補充を行わない

- ただし、中期バケツが生活費相当額の1年分を下回った場合は、強制的に長期バケツから補充(3年分まで回復)

- 中期バケツが満杯になった場合は、それ以上補充せず長期バケツの資産拡大に回す

長期バケツの運用

長期バケツは、資産の成長を目的としたリスク資産の運用を担います。

- 資産の拡大を目的とする

- 容量は、資産取り崩し開始時点の保有年数分(成り行き)

- 高リスク資産(FX、CFDなど)から得たフロー収入は、まず短期バケツへ

- 短期バケツが満杯の場合は、フロー収入を長期バケツに蓄積

- 半年ごとの確認時に、中期バケツのルールに従って資産を移動

運用例

上記の説明ではわかりにくいと思いますので、もう少し具体的に運用例を示します。

| タイミング | 実施内容 |

|---|---|

| 毎月月末 | 当月の支出を確認する |

| 偶数月の20日*以降 | 前2ヶ月分のフロー収入を、長期バケツから短期バケツへ移動する(移動した時点で短期バケツの中身が目標容量を上回っても構わない) |

| 1,7月の初旬 | 12,6月の実績を使って定期修正を行う |

| 短期バケツの容量を確認する a) 目標容量を下回っている場合は、目標容量まで中期バケツから資産を移動する b) 目標容量を上回っている場合は、中期バケツに資産を移動する | |

| 長期バケツの容量を確認する a) 目標容量を上回っている場合は、増えた資産を中期バケツに移動する。但し中期バケツの容量は、目標容量を上限とする。それでも目標容量を上回っている場合は、リスク資産(オルカン)を購入する b) 目標容量を下回っている場合は、基本的には資産は中期バケツに移動しない。但し中期バケツの容量が1年分に満たない場合は、3年分になる額を移動する |

*注記:毎偶数月の20日以降とした理由は、公的年金の支給が毎偶数月の15日前後であるため

最後に

最後に、資産取り崩し開始時の資産配分を記録として残しておきたいと思います。

- 短期バケツ:生活費相当額のXX年分

- 中期バケツ:生活費相当額のXX年分

- 長期バケツ:生活費相当額のXX年分

はやくこれを実現させて、XX年分に実際の年数を書き込みたいものです。

投資は自己責任でお願いします。